墨付け始まりました。

2016.04.04

BLOG2016

祥吾君が墨付けを開始しました。

墨付けは土台からスタートです。

一風変わった形状をしているこの道具の名前は、

墨壷(すみつぼ)と言います。

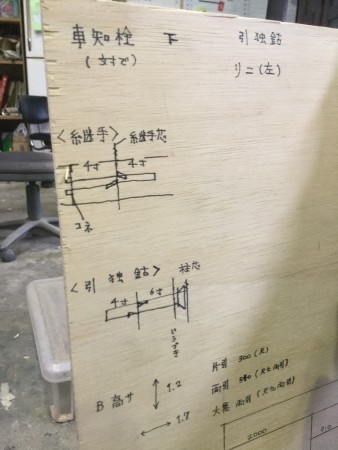

墨壷は「壷車」ここに巻かれる「糸」、

墨を滲み込ませた綿を入れた「池」で成り立っています。

祥吾君は「墨壷」と「墨さし」という、竹を割って加工した

ヘラのような形をした道具とセットで墨付けを進めていきます。

片端をヘラ状に削って、先端が細かく裂いてあり、

反対側は細く削り、筆がわりに使います。

一面一面墨付けした部材を看板板に控えていき

拾い落としの無い様に、分かり易く作業を進めることで

墨付けの後の刻みの作業にかかる際にも

同様に作業のし忘れの無い様にチェックが出来ます。

今日は午前中天気が悪いので

軒天の改修工事の現場は行けずにお休みです。

祥吾君の現場の梁や桁などの横架材の加工を

日下さんと誠くんが進めていました。

宮本建築では、柱・土台・大引き・窓台・まぐさなど

ほとんどの現場で桧を用います。

ただ横架材は成が大きくなるので

桧では金額も高くなるし、重くて作業が大変なので

主に杉を用いています。

余分な部分を切り落とし

一本一本同じ厚みになるように

祥吾君が墨付けをしやすいように

全てキレイにプレナー仕上げしていきます。

プレナー仕上げは、鋸刃によって裁断されて

表面がざらついた状態の木材を、

「モルダー」と呼ばれる機械に通して、

表面を平滑に整えた状態です。

この整える作業は、プレナー(カンナ)加工と呼ばれます。

杉の木は木目が優しくて温かみがあります(*^_^*)

日下さんと誠君の連携プレーで大きな部材を加工していきます。

加工が済むと祥吾君が墨付けをしていき

墨付けが終わると次は刻みの作業に入ります。